Die grün-rote Landesregierung hatte vor fünf Jahren eine neue Kultur des Dialogs versprochen. Dafür trieb sie einen hohen Aufwand, der auch Früchte trug. Allerdings nicht immer so, wie Grün-Rot sich das dachte.

Stuttgart - Keines ihrer Projekt hat die Landesregierung mit so viel Lametta behängt wie die Bürgerbeteiligung. Das fing schon bei den Koalitionsverhandlungen an, in denen der designierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Vize Nils Schmid (SPD) wortreich den Politikwechsel beschworen. Es waren jene frühen Tage, in denen Grün-Rot im Koalitionsvertrag versprach: „Eine neue politische Kultur des Dialogs und der Offenheit für Vorschläge, unabhängig davon wer sie macht, wird mit uns in Baden-Württemberg Einzug halten.“ Und: „Wir verstehen uns als echte Bürgerregierung.“

Das war die Ouvertüre zur viel beschworenen „Politik des Gehörtwerdens“, die Regierungschef Kretschmann später unter dem Druck durchaus widerstreitender Interessen der Regierten mit der Einschränkung versah, gehört zu werden bedeute ja nicht automatisch, erhört zu werden. Die grün-rote Koalition inszenierte sich mit Kretschmann an der Spitze zum Gegenmodell des als autoritär gezeichneten früheren CDU-Ministerpräsidenten Stefan Mappus. Der umstrittene Polizeieinsatz im Stuttgarter Schloßgarten lag bei der Landtagswahl 2011 gerade einmal ein halbes Jahr zurück. Sogar Mappus’ Nachfolger in der CDU – Landesparteichef Thomas Strobl und Spitzenkandidat Guido Wolf – räumten bei aller Kritik an der grün-roten Regierungspolitik ein, dass ihre Partei nach 58 Jahren an der Macht abgehoben agiert hatte und nicht grundlos in die Opposition verabschiedet worden war.

Ein reinigender Akt

Der Streit um Stuttgart 21 legte offen, wie zerbrechlich Demokratie ist, und wie leicht die politische Kultur Schaden nimmt, wenn Rechthaberei, Unversöhnlichkeit und gegenseitige Herabwürdigung zu den gängigen Stilmitteln der Auseinandersetzung werden. In dieser Situation gelang Grün-Rot mit der Volksabstimmung über Stuttgart 21 ein kathartischer Akt. Mit der vorbehaltlosen Anerkennung der Abstimmungsniederlage errang Kretschmann nicht nur den Respekt der Projektbefürworter. Er festigte mit dieser eigentlich selbstverständlichen, aber nicht wenige offenkundig überraschenden Haltung auch seine Autorität als Regierungschef. Der Frieden im Land war wiederhergestellt.

Diesen Erfolg heimsten die Grünen ein, obwohl der Anstoß zur Volksabstimmung von der SPD gekommen war. In Sachen Tiefbahnhof tief gespalten, suchten die Sozialdemokraten ihre innere Zerrissenheit mit dem Mittel der direkten Demokratie zu überwinden. Dagegen hatten die Grünen von einer Volksabstimmung zunächst nichts wissen wollen. Sie konnten nicht von dem Glauben lassen, das Projekt doch noch verhindern zu können. Und gänzlich fremd war ihnen die Neigung, das so lange heftig befehdete Projekt nun als führende Regierungspartei umzusetzen.

Mehr direkte Demokratie ließ auf sich warten

Insgesamt stärkte die Volksabstimmung das Vertrauen in das direktdemokratische Instrumentarium, von dem Kretschmann immer sagt, es solle die repräsentative Demokratie nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es währte dann aber noch fast die gesamte Legislaturperiode, bis die versprochene Verfassungsänderung zur Erleichterung von Volksabstimmungen im Landtag beschlossen wurde – obwohl doch alle Fraktionen das Anliegen unterstützten. Wie das? Die Grünen wollten nicht nur die Modalitäten für Volksabstimmungen auf Landesebene ändern, sondern auch in der Kommunalverfassung direkte Beteiligungsrechte ausbauen. Manches davon ging der CDU zu weit. Darauf mussten die Grünen Rücksicht nehmen, denn sie benötigten die Christdemokraten für die Verfassungsreform. Der damalige CDU-Fraktionschef Peter Hauk stellte ein Junktim her: Eine Erleichterung von Volksabstimmungen würde es nur dann geben, wenn sich die Grünen bei der Änderung der Kommunalverfassung mäßigten. Auch eine Reform des Landtagswahlrechts vermochte die CDU so zu verhindern – zur Erleichterung vieler Abgeordneten bis weit in die Reihen von SPD und Grünen hinein und zum Ärger der Parteifrauen, die auf ein Listenwahlrecht gehofft hatten. Das aber war der Deal.

Die wichtigste Neuerung: Das Zustimmungsquorum bei Volksabstimmungen liegt jetzt bei einem Fünftel der Stimmberechtigten, nicht mehr bei einem Drittel. Das bedeutet: Für den Abstimmungserfolg ist eine Mehrheit erforderlich, die zugleich mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten umfasst. Nur bei verfassungsändernden Volksabstimmungen liegt das Quorum bei der Mehrheit der Stimmberechtigten. Auf kommunaler Ebene wurde das Quorum ebenfalls auf 20 Prozent abgesenkt.

Es geht nicht um das „ob“, sondern um das „wie“

Im Ergebnis verwandelte Grün-Rot das Land nicht in eine Hochburg der direkten Demokratie. In Bayern zum Beispiel sind die Hürden für direktdemokratische Verfahren niedriger. Eine „Verschweizerung“ der politischen Willensbildung sei auch gar nicht das Ziel gewesen, sagt Gisela Erler, Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft. Sie unterscheidet fein zwischen der direkten Demokratie, deren Instrumente in besonderen Fällen zur Anwendung gebracht werden sollen, und den vielerlei „dialogischen Verfahren“, welche die Bürger zu Mitgestaltern politischer Prozesse machen sollen. Dabei gehe es nicht, so Erler, um das „ob“ einer Maßnahme, sondern um das „wie“ der Umsetzung.

Ob nun direkte Demokratie oder demokratischer Dialog: Grün-Rot verbuchte in der partizipativen Praxis Erfolge, aber auch Rückschläge. Der Filderdialog, mit dem das Staatsministerium am Beispiel der Filderbahnhofs für Stuttgart 21 zeigen wollte, wie Bürgerbeteiligung funktioniert, erwies sich als Hüftschuss und endete im allseitigen Zerwürfnis. Bei der Suche nach einem neuen Gefängnisstandort lohnte sich indes die Geduld der Regierung: Sie wurde nach einem langen Suchlauf in Rottweil fündig, legitimiert durch einen Bürgerentscheid.

Mit den Bürgern geht es einfacher

Im Fall des Nationalparks Schwarzwald rühmt sich die Landesregierung eines breiten Beteiligungsverfahrens. Die Opposition wirft ihr freilich vor, die in den Gemeinden zuvor initiierten, ablehnenden Bürgerentscheide missachtet zu haben. Kretschmann erwiderte darauf, der Nationalpark sei eine Angelegenheit, die das ganze Lande betreffe, weshalb darüber im Landtag entschieden werde. Wer einen direktdemokratischen Beschluss herbeiführen wolle, müsse eine Volksabstimmung in Gang bringen.

Fazit: In Baden-Württemberg zeigt sich ein geschärftes Bewusstsein, dass mit den Bürgern in der Regel leichter etwas zu erreicht ist als gegen die Bürger. Diese Erkenntnis hat nicht erst Grün-Rot in die Welt gebracht. Aber sie ist seit 2011 weiter verbreitet. Dank Grün-Rot, vor allem aber auch nach den bitteren Auseinandersetzungen um Stuttgart 21.

Nachgeprüft im Koalitionsvertrag

Landräte: Volkswahl reloaded

Ein Koalitionsvertrag ist keine Bibel, hat Gerhard Schröder (SPD), der Kanzler der rot-grünen Bundesregierung, einmal gesagt. Winfried Kretschmann (Grüne), der Ministerpräsident der grün-roten Landesregierung, sieht das ähnlich. Im wörtlichen Sinne sowieso, im übertragenen Sinne wohl auch – zumindest wenn es um die Direktwahl der Landräte geht. In ihrem Koalitionsvertrag versprechen Grüne und Rote „mehr Demokratie in den Kommunen“, wozu sie auch die Volkswahl der Landräte zählen. Dahinter steckt aber nicht nur die Liebe zur direkten Demokratie. Mittels Volkswahl hoffen Grüne und Rote vielmehr, wenigstens da und dort in die liberal-konservativ geprägte Phalanx der Landräte eindringen zu können – wie in Bayern, wo gelegentlich Landräte mit SPD- und neuerdings auch Grünen-Parteibuch gesichtet werden. Doch der oberste Bedenkenträger gegen die Volkswahl sitzt im Staatsministerium und heißt Winfried Kretschmann. Der Ministerpräsident scheut den Konflikt mit den Landräten, die nicht alle von der Volkswahl überzeugt sind. Außerdem seien die Landräte nicht nur kommunale, sondern auch staatliche Aufgabenträger – und in dieser Rolle weisungsabhängig. Grüne und SPD haben die Forderung dennoch wieder ins Wahlprogramm geschrieben. rer

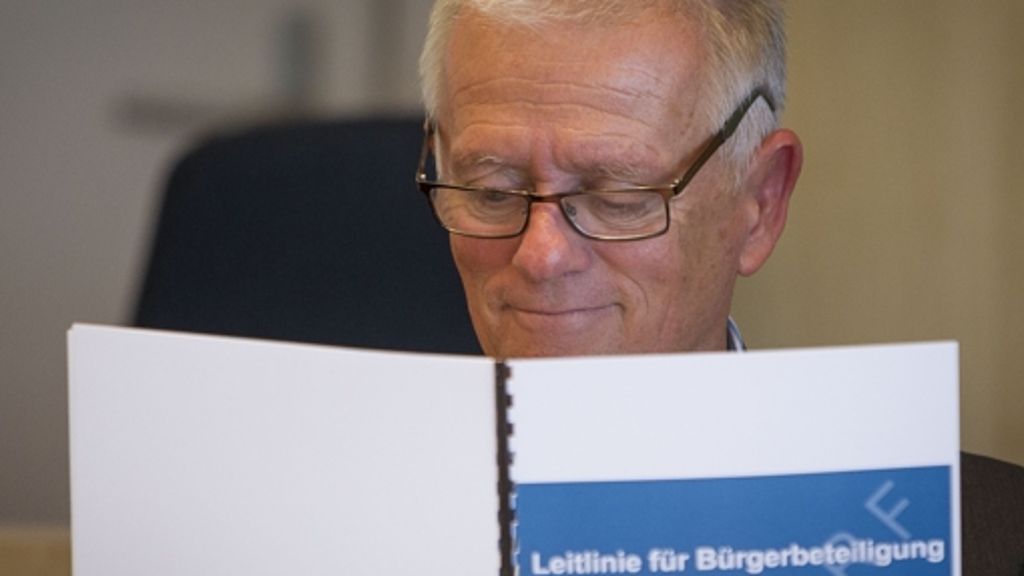

Planungsleitfaden: Erlers Werk

Im Koalitionsvertrag legte Grün-Rot fest, einen „Leitfaden für eine neue Planungs- und Beteiligungskultur“ zu erarbeiten. Ziel sei es, die Bürger bei bedeutsamen Infrastrukturvorhaben frühzeitig einzubeziehen, „ohne dadurch Entscheidungsprozesse zu verlangsamen“. Tatsächlich legte Gisela Erler, die Staatsrätin für Bürgerbeteiligung, im November 2013 den Planungsleitfaden vor. Er besteht aus zwei Teilen. Zum einen umfasst er eine Verwaltungsvorschrift, welche die Landesbehörden immer dann zu einem Beteiligungsverfahren verpflichtet, wenn sich gegen ein Projekt Widerspruch erhebt. Nur in „offenkundig unstreitigen Fällen“ könne darauf verzichtet werden. Der Verwaltungsvorschrift ist eine 63-seitige Handreichung mit dem Titel „Leitfaden für eine neue Planungskultur“ beigegeben, die die abstrakten Vorschriften mit Vorschlägen und Praxisbeispielen unterlegt. Da geht es um Runde Tische, Projektbeiräte, Empfehlungen zur Nutzung des Internets oder bürgerfreundliche Veranstaltungen. Verbindlich ist der Planungsleitfaden indes nur dort, wo das Land als Projektträger auftritt; dies bei Vorhaben, die ein Planfeststellungsverfahren voraussetzen oder eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, also etwa bei großen Windparks. rer