Chris Rea scheint auf dem Weg zu sein, wieder ein reisender Popgeschäftsmann zu werden, der routiniert gereifte Gefühle verkauft. Er kann es viel besser.

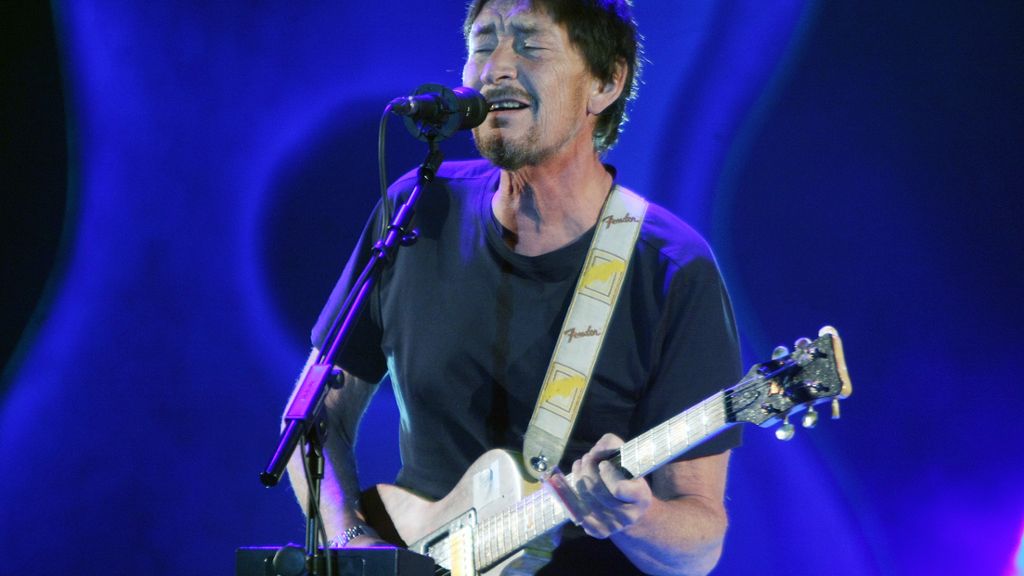

Stuttgart - Da ist er wieder. Muss wohl durch alle Straßen der Hölle gegangen sein, mit einer solch schweren Krankheit. Hat bereits 2006 seine Abschiedstournee absolviert und sah damals recht schlecht aus. Chris Rea gab als Schmerzensmann des Blues letzte Konzerte. Und allerletzte. Aber auf der Bühne der Porsche-Arena, da macht er körperlich jetzt gar keinen so schlechten Eindruck. Legt beim Titel „Let's dance“ sogar kleine Tanzschritte hin und macht auch sonst einen durchaus agilen Eindruck. Die neuen Medikamente hätten gut angeschlagen, so heißt es. Der Verlauf der einstmals unheilbaren Krankheit ist günstig beeinflusst.

„Dort wo dein Schmerz und die Musik sich küssen“ singt er bald in „Where the Blues comes from“, dort sei der Blues. Eingedickt in ein Teufelsgebräu und in Traurigkeit getaucht, heißt es in dem Titel weiter. Rea hat sein Leben dem Blues geweiht. Reduktion. Einfachheit. Über wenigen Akkorden aufs Wesentliche kommen. Sich im Strom einer Energie befinden. Des Leids, der tiefen Empfindung, des Aufbäumens. Gleichzeitig Gattungswesen Mensch sein und Einzelner, in diese Existenz Geworfener. Diesem Umstand einen schreienden musikalischen Ausdruck geben. Expressiv. Der Blues ist ein ernstes Thema.

Chris Rea spielt auch die leichten Schleicher, mit denen er schon vor langer Zeit berühmt wurde. Und sie haben vielleicht sogar den größten Erfolg an diesem Abend vor den 2000 in der Porsche-Arena. „There's Rain on my Window, but I'm thinking of you, Tears on my pillow, but I will come through...“, so heben beispielsweise die ersten Worte zum Titel „Josephine“ an, dem weich groovenden und höchst eingängigen Liebesliedlein, das 1985 auf dem Album „Shamrock Diaries“ ein Hit geworden ist. Seine rauchige Stimme, sein Timbre: ach ja. Ist ein Markenzeichen. Rechtsaußen auf der Bühne spielt Max Middleton ein weiches E-Piano. Er hat damals schon bei der Originalaufnahme so seelenvoll die Tasten gedrückt und er tat es zuvor unter anderem schon für Kate Bush und Jeff Beck. Damals, in der Steinzeit der Rockmusik.

Rea spielt auch diese unsäglich banalen Liedlein

Leider hat Chris Rea seine Band diesmal zur bloßen Begleitung und zur Hintergrundsstaffage degradiert. Noch bei der letzten Tournee war ja der alte Kumpel und Gitarrist Robert Ahwai dabei, der seinem Chef mit großem Können und sehr einfühlsamen Spiel ein ums andere Mal den Widerpart gab und ein reizvolles Wechselspiel entfachte. Jetzt spielt ein junger Mann an dieser Stelle einen braven Dienstleistungspart herunter. Schade.

Chris Rea fühlt sich nun wohl stark genug, das Kind alleine zu schaukeln. Es tut seinem Auftritt nicht immer gut. Natürlich beschert er so manchem Hörer gelegentlich diese Gänsehautmomente, wenn er mit der Slidegitarre sehr gezielt die Nerven kitzelt. So etwas ist weit entfernt von Kategorien wie „technisch anspruchsvoll“, „kompliziert“ oder „Virtuos“. So etwas ist im Blues vielmehr ein Streicheln des Augenblicks, ein Moment des geteilten Gefühls.

Aber er spielt auch diese unsäglich banalen Liedlein wie „Stainsby Girls“ oder „Julia“, die in seinem Repertoire Hits geworden sind, aber keinerlei musikalische Aussagekraft haben. Sentimentale Popschlager wie „Looking for the summer“ sind im Vergleich dazu wahre Kunstwerke des schwammigen Gefühls. Als Zugabe gibt es schließlich den Titel „On the Beach“, seinen wohl größten Erfolg, den er jedesmal in einer stets neuen Bearbeitung und diesmal recht uninteressiert uninspiriert herunterspielt. Diese Töne, die wie funkelnde Perlen dem Hörer in die Gehörgänge rollen, sie haben in diesem Moment einfach keinen Zauber. Chris Rea scheint auf dem Weg dazu zu sein, wieder ein reisender Popgeschäftsmann zu werden, der routiniert gereifte Gefühle verkauft. Er kann es viel besser.