Glamour, Action, American Dream: Viele Serien aus den USA vermitteln ein strahlendes Bild des Landes, das die dunklen Seiten ausblendet. Nicht so die des TV-Produzenten David Simon: Er zwingt Amerika, dorthin zu sehen, wo niemand hinsehen will.

Baltimore - David Simons Hand zitterte, als am Abend des 6. November sein Flieger in Baltimore aufsetzte, er konnte kaum seinen Blackberry anschalten, so nervös war er. Zwischen seinem Start in New Orleans und der Landung an der Ostküste waren die ersten Hochrechnungen für die Präsidentschaftswahl herausgekommen. Simon hatte panische Angst, „dass Unehrlichkeit und Spalterei gewinnen und dass dieses Land rückwärts marschiert“. Doch er konnte durchatmen: Das amerikanische Volk hatte sich gegen „die Politik der rassistischen Ausgrenzung, der Panikmache vor Einwanderern, der Unterwerfung von Frauen und der selbstgefälligen Diskriminierung von Homosexuellen entschieden“, wie er sagt.

Simon zeigt die dunklen Seiten Amerikas auf

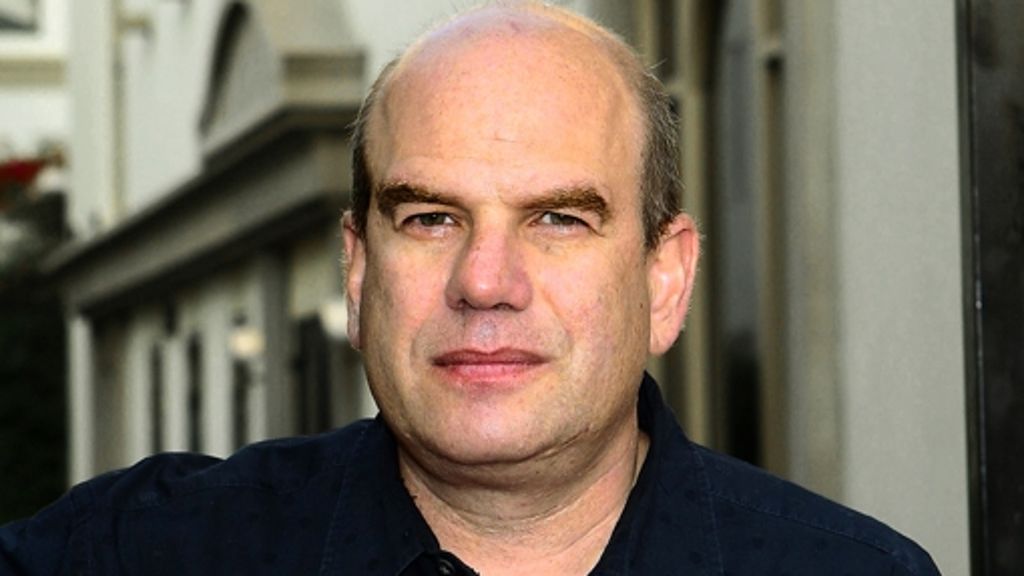

Der TV-Produzent, Drehbuchschreiber und Regisseur David Simon ist ein zutiefst politischer Mensch. Seine Arbeit ist von einer tiefen Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit geprägt. Simons Kultprojekt „The Wire“ und die Serie „Treme“, die vor einiger Zeit im deutschen Bezahlsender Sky Atlantic angelaufen ist, sind Breughel-hafte Bilderbögen vom Leben auf den Straßen Amerikas, jenem Leben, das bei „Sex and the City“ und sogar bei Krimis wie „Law and Order“ ausgeblendet wird. Er zwingt Amerika, dort hinzuschauen, wo es nicht hinschauen will: dort, wo unheroisch um das nackte Überleben gekämpft wird, wo Moral ein Luxus ist, den sich nicht jeder leisten kann, und wo der amerikanische Traum wie ein Kindermärchen erscheint.

Auch, wenn er darauf besteht, kein Marxist zu sein, klingt Simon manchmal wie einer: „Wir verwechseln in Amerika Kapitalismus und Politik. Daraus entsteht ein ethisches Vakuum im Zentrum unserer Gesellschaft. Kaufen und Verkaufen verändert nichts.“ Zu zeigen, wie sich dies konkret auf das Leben der Menschen auswirkt, war schon Simons Antrieb, als er in den achtziger Jahren bei der „Baltimore Sun“ als Polizeireporter anfing. Die Arbeit zeigte ihm die raue Wirklichkeit in einer der gewalttätigsten Innenstädte der USA. Aber sie raubte ihm auch den Glauben daran, dass der Journalismus etwas verändern kann. Deshalb wechselte Simon zu Beginn der neunziger Jahre das Medium und schrieb ein Buch über seine Erlebnisse in Baltimore. Es wurde mit Preisen überhäuft, die Adaption zur TV-Serie ließ nicht lange auf sich warten. 1993 lief die erste Folge von „Life on the Street“ an, die Simon erfolgreich bis 1999 schrieb und produzierte. Dennoch war die Reihe in seinen Augen noch immer zu sehr Krimiserie, zu sehr Unterhaltung und zu wenig das, was er eigentlich wollte – eine radikale Gesellschaftskritik von unten.

„The Wire“ errang den Status einer Kultserie

Die Gelegenheit dazu erhielt er erst kurz nach der Jahrtausendwende. Der Bezahlsender HBO gab ihm die Freiheit, eine Serie zu schreiben und zu produzieren, die sich vom üblichen Räuber-und-Gendarm-Spiel entfernt und die eine größere Brennweite wählt. So entstand die TV-Serie „The Wire“, ein Panoptikum der Stadt Baltimore, von den Gangstern über die Polizei bis hin zu den Reportern, Dockarbeitern und Sozialarbeitern. „The Wire“ zeichnet ein beklemmendes Bild der Hoffnungslosigkeit, die auf den Straßen Amerikas regiert, rückt aber zugleich auch den undurchdringlichen Filz der Institutionen ins Licht.

Die Serie wurde als Revolution in der Kunst der TV-Erzählung gefeiert – eine Serie, die ohne rechtschaffene Helden und rasante Action auskommt, eine Reihe, die denjenigen eine Bühne gibt, die sonst von der amerikanischen Gesellschaft unter den Teppich gekehrt werden. Obwohl die Einschaltquoten anfangs zu wünschen übrig ließen, hielt „The Wire“ fünf Staffeln lang durch und schwang sich langsam zur Kultserie auf. So bekamen Simon und sein Ko-Produzent Eric Overmeyer von HBO 2007 das Mandat, ihr neues Projekt „Treme“, benannt nach einer Wohngegend in New Orleans, in Angriff zu nehmen. Die beiden hatten sich verliebt in diese Stadt, in die Art und Weise, wie die Menschen dort ihre Musik und ihre Küche leben, und wie diese reiche Tradition dort die Gemeinschaft kittet. Lange hatten sie überlegt, wie sich das in ein Drehbuch übersetzen und verkaufen lässt, doch das Projekt dann verworfen. Nach dem Hurrikan Katrina sagten sie sich „jetzt oder nie“ und reichten ihr Drehbuch mit Anweisungen an die Chefs bei HBO ein, zu bestimmten Szenen bestimmte Jazzstücke zu hören, um sich die Serie vorstellen zu können. Die Musik sollte nämlich die Hauptrolle spielen; die gesamte Jazzszene von New Orleans hatte Simon schon an Bord, die Musiker sollten sich selbst spielen und bekamen in jeder Folge lange ungeschnittene Live-Auftritte. Es war ein Wagnis – doch HBO biss an.

„Treme“ ist seine reifste politische Arbeit

Der 52-Jährige nennt „Treme“ seine reifste politische Arbeit bisher, das Beste, was er je geschaffen habe. Die Serie kommt ohne gängige Krimizutaten aus, beschreibt das Leben in New Orleans nach der Flut von 2005 aus der Perspektive der einfachen Leute. Sie zeigt, wie die Menschen versuchen, sich in dem Chaos nach der Katastrophe zurechtzufinden, und was sie dazu bringt, nicht aufzugeben: die Kultur – das Lebenselixier dieser Stadt. Simon: „Was in New Orleans 2005 passiert ist, war eine Vorahnung dessen, was mit dem ganzen Land, ja der ganzen westlichen Welt 2008 passiert ist. Es ist der völlige Systemzusammenbruch, niemand sitzt mehr am Steuer. In New Orleans kann man sehen, wie die Menschen sich wappnen, wenn sie völlig alleine gelassen sind, wenn alles, was einen schützen soll, wegfällt.“

Diese Menschen, die Vorbilder für seine Figuren, die sich in „Treme“ in vielen Rollen selbst spielen, bewahren Simon davor, Zyniker zu werden. Und bei allem Pessimismus angesichts der Institutionen der amerikanischen Gesellschaft stimmt ihn der Wahlsieg Obamas vorsichtig hoffnungsvoll. Denn damit, so sieht er es, könnte ein Amerika an Kontur gewinnen, in dem sogar er sich wohl fühlt.