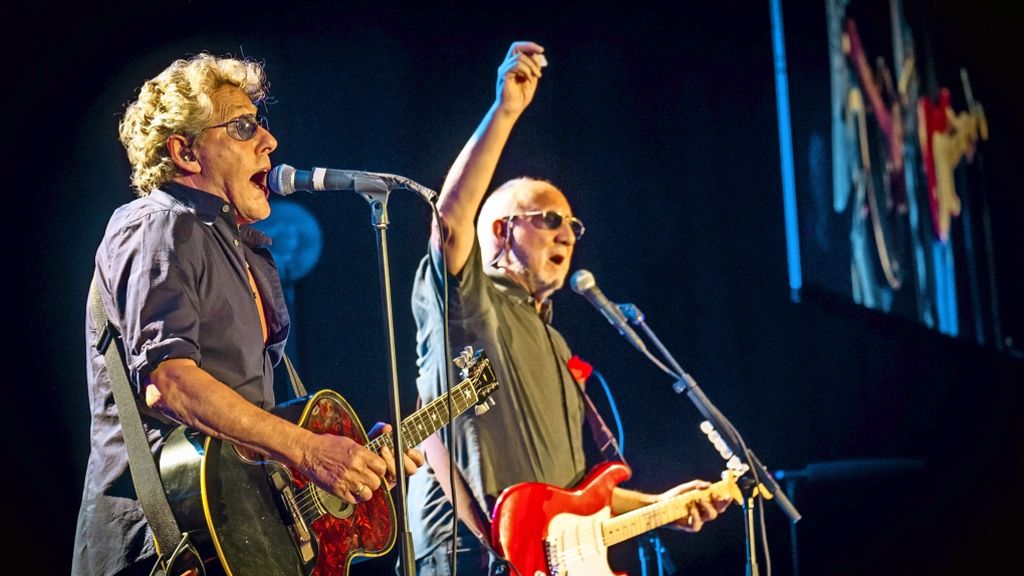

Die britische Rockband The Who hat vor neuntausend Zuschauern in der Stuttgarter Schleyerhalle ihre größten Erfolge aus fünfzig Jahren Bandgeschichte präsentiert.

Stuttgart - Irgendwann muss es ohnehin kommen, warum also nicht gleich am Anfang. Drei Songs ist das Konzert am Montagabend in der Schleyerhalle erst alt, da intoniert die Band The Who das Lied „My Generation“ mit der berühmt-berüchtigten Textzeile „I hope I die before I get old“. Roger Daltrey huscht sie bemerkenswert beiläufig hin, er verschluckt sie beinahe, fast könnte man denken, dass es ihm peinlich wäre, sie zu singen. Als 72-Jähriger, der mit seiner Band vor 51 Jahren diesen zum Slogan eines Lebensgefühls gewordenen Satz erstmals ins Mikrofon röhrte. Und der nun, über ein halbes Jahrhundert später, diesen Song noch immer singt, weil er dessen Losung – zum Glück! – nicht verwirklicht hat.

Allen aus seiner Band wurde dieses Glück bekanntlich nicht zuteil. Der erste weitere Mitgründer, der Schlagzeuger Keith Moon, starb schon 1978, kurz nachdem die Band mit dem Album „Who are you“ den letzten ihrer allergrößten Erfolge feiern konnte. Und vor leider auch schon wieder 14 Jahren starb der Gründungsbassist John „The Ox“ Entwistle, tragischerweise am Vorabend des Beginns einer Amerikatournee.

Zwei Gründer sind verblieben

Ersatz musste also her, verblüffend spiegelbildlich wurde er auch gefunden. Auf der Bühne der Schleyerhalle steht mal wieder Pino Palladino, ein weltweit gefragter Studiobassist, der mit der gleichen stoischen Gelassenheit agiert, die John Entwistle seinen Ruf als Ruhepol bescherte – und am Schlagzeug sitzt schon seit einer halben Ewigkeit Zak Starkey, der Sohn von Ringo Starr, der sich zwar nicht so gänzlich ungezähmt gibt wie einst Keith Moon, der aber doch die bemerkenswerteste musikalische Leistung des Abends abliefert. Palladino ist bis auf eine kleine Soloeinlage im Gesamtklang mehr oder weniger überhaupt nicht vernehmbar, der jungenhaft wirkende, wenngleich auch schon über fünfzigjährige Starkey legt hingegen ein sehr zupackendes, punktgenaues, energisch akzentuierendes Fundament, er liefert eine wirklich vorzügliche Leistung ab, die bestens vorführt, wie man Drums jenseits der Rolle als reines Rhythmusinstrument in einen Gruppensound integrieren kann.

Noch mit in der ersten Reihe steht an der Gitarre Pete Townshends Bruder Simon, der eher als Rückversicherung für die Eskapaden seines Bruders dient denn sonderlich auffällt, in der zweiten Reihe sind rund um Starkey drei Keyboarder gruppiert. Was will eine echte Rockband mit Keyboardern, und dazu gleich dreien? Einen Spagat bewältigen. Zwischen opulenter Dynamik, die auch gelingt, mit einem sehr lauten und in den Höhen bisweilen schon unangenehm schneidenden Sound. Und zwischen einem manchmal etwas pastosen Klang, der wiederum die Schärfe einer klassischen Rockbesetzung abmildern soll. Beispielhaft zu hören ist das beim Stück „The Kids are alright“, das gleich als zweites Lied kommt. In der Originaleinspielung auf dem 1965er Debütalbum noch lakonisch scheppernd, klingt das Stück in der Schleyerhalle schon sehr behaglich zurechtarrangiert.

Als Tribut an das Alter aller Anwesenden sollte man dies allerdings nicht missverstehen. Die Schleyerhalle ist bestuhlt, was man bei einem letztlich echt klassischen Rockkonzert verwunderlich finden könnte – doch wer will, kann stehen, und das tun viele Besucher auch. Und die mit neuntausend Besuchern nahezu ausverkaufte Halle ist zwar erwartungsgemäß mehrheitlich mit einem mit der Band gealterten Publikum besetzt, das jedoch gewiss nicht mit der Erwartung gekommen ist, einen geruhsamen Abend zu verleben.

Feuerwerk der Hits

Einen solchen kriegt es auch nicht serviert. Und damit zurück zum Anfang dieses Artikels und Roger Daltrey, dem einen der beiden verbliebene Bandgründer. Dem es als Musiker selbstverständlich weder peinlich sein muss noch peinlich ist, die Zeile „I hope I die before I get old“ zu singen. Auch „My Generation“ kommt in der Schleyerhalle nicht so bollernd daher, wie man es auch schon gehört hat. Gleichwohl deutet Daltrey schon in diesem Stück an, wie spürbar gerne er noch immer auf der Bühne steht, wie viel Spaß es ihm bereitet, selig lächelnd in die Zuschauermassen zu blicken und bestens abgehangene Rockerposen zu zelebrieren. Kongenial ergänzt er sich, da spielt auch, nun ja, eine gewisse Routine herein, mit dem Vierten im Ursprungsbunde, Pete Townshend. Der lässt noch immer windmühlengleich den Schlagarm über die Gitarrensaiten rotieren, der gönnt sich noch immer die ausufernden Soli, und der gibt sich ebenso leutselig wie sein einstiger Schulkamerad Daltrey, mit dem er seit 1959 musiziert.

Daltrey und Townshend sind gut in Form

Unglaublich, fast schon mythisch, weshalb man auf dem Weg zur Halle auch noch felsenfest der Beteuerung Glauben schenken wollte, dass es sich bei dieser üppig dimensionierten Tournee um ein – so Daltrey im Vorfeld – „Long Goodbye“ handele, sprich: die letzte Gelegenheit, diese Band noch einmal live zu sehen. Nach dem Konzert, das recht arbeitnehmerunfreundlich erst nach neun Uhr beginnt, dafür aber gut über zwei Stunden währt, glaubt man das gar nicht mehr. So fit, so präsent, so souverän in ihrer Haltung wirken Townshend und Daltrey, dass man ihnen mühelos noch ein weiteres Stündchen zugetraut hätte.

Material dafür hätten sie schließlich genug gehabt. Die ersten Hits feuern sie gleich zum Auftakt heraus, „Who are you“, wie erwähnt „The Kids are alright“ und „My Generation“, bald darauf kommt, deutlich gebremster, „Behind Blue Eyes“. Dazu bieten sie Auszüge aus ihren beiden Rockopern, „5.15“ oder „I’m one“ aus Quadrophenia“, „Amazing Journey“, „Acid Queen“ sowie erst kurz vor dem Konzertende „Pinball Wizard“ aus „Tommy“. Alles Großhits. Auf ein paar andere Kracher wie etwa „I can’t explain“ verzichten sie sogar ganz, ebenso wie auf eine streng chronologische Dramaturgie bei dieser Tournee, die einfach nur das fünfzigjährige Bestehen einer großen Band gebührend und auch optisch schön in Szene gesetzt feiern will.

Ebenso schenken sie sich prätentiöses Gebaren. Stilsicher verzichtet die Band auf eine Zugabe, niemand hätte nach zwanzig Songs auch danach verlangt. Der letzte Song „Won’t get fooled again“ verklingt donnernd, der letzte Applaus für diesen feinen Rockmusikabend ertönt, gelassen und beseelt stellen Daltrey und Townshend erst anschließend die Band vor, um dann dezent ein letztes Mal ins Publikum zu winken. Wirklich ein letztes Mal? Hoffentlich nicht.