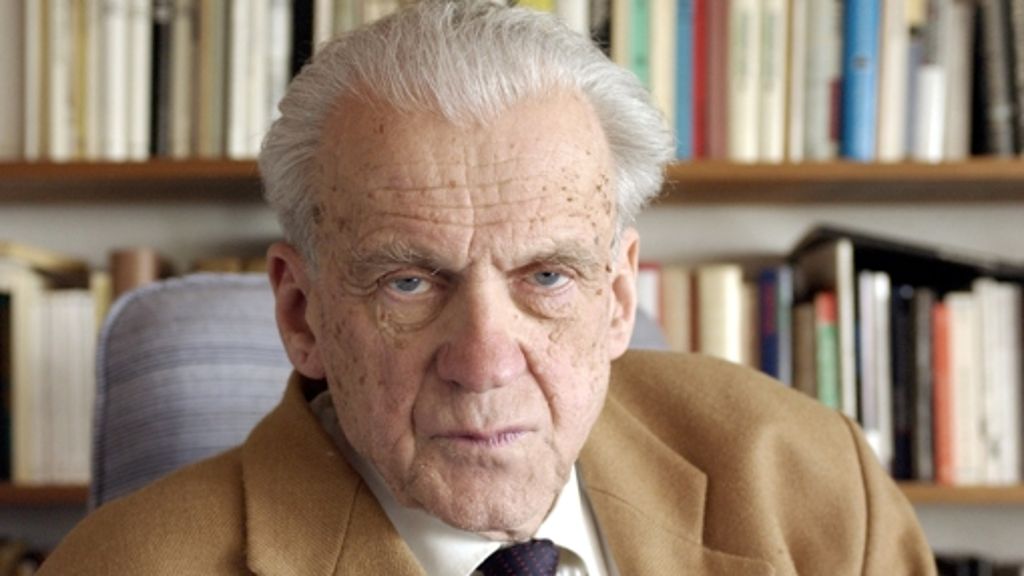

Der Publizist und Philologe Walter Jens ist tot. Er sei am Sonntagabend im Alter von 90 Jahren in Tübingen gestorben, gab sein Sohn Tilman Jens bekannt. Jens war seit längerem demenzkrank, konnte schon seit Jahren nicht mehr reden und nicht mehr schreiben.

Tübingen - Es gibt nicht viele Schriftsteller, die man im historischen Rückblick als Repräsentanten einer ganzen Epoche begreifen kann. Voraussetzung dafür ist ein langes Leben, das den wechselnden Moden des Zeitgeists getrotzt und stattdessen so etwas wie Kontinuität und Dauer im Wechsel verkörpert hat. Bedingung ist ferner, dass es sich um einen Autor handelt, in dessen Leben und Werk sich der allgemeine Weltlauf und das individuelle Schicksal so sehr durchdrungen haben, dass beide am Ende eine Einheit bilden.

Anders als im Fall des Außenseiters, der nicht in seine Zeit passt, weil er entweder zu früh oder zu spät kommt, bündeln sich im Repräsentanten die divergierenden Strömungen einer Epoche zu einer geglückten oder doch zumindest respekterheischenden Synthese. Goethe mag als Paradebeispiel für eine solche Figur dienen und hat nicht umsonst einer ganzen Epoche, der „Goethezeit“, ihren Namen gegeben. Aber auch Thomas Mann und Victor Hugo oder Jean-Paul Sartre in Frankreich verkörpern diesen Intellektuellentypus. Walter Jens, der am Sonntagabend im Alter von neunzig Jahren in seinem Haus in Tübingen gestorben ist, hat gute Chancen, ins Pantheon dieser Geistesgrößen aufgenommen zu werden.

Wird man einmal von der Ära Jens sprechen? In Tübingen, wo der Schriftsteller seit 1949 gelebt hat, ganz sicher. Er gehörte dort in den vergangenen sechzig Jahren zum Stadtbild wie das Stift, der Hölderlinturm und der Neckar. Das war ihm nicht in die Wiege gelegt worden, denn Walter Jens kam 1923 als Sohn eines Bankdirektors und einer Lehrerin in Hamburg zur Welt. Er besuchte dort das Johanneum, das traditionsreiche Elitegymnasium der Hansestadt, und studierte dann Klassische Philologie und Germanistik in Hamburg und Freiburg. 1949 habilitierte er sich an der Tübinger Universität mit einer Arbeit über Tacitus und wurde an dieser Hochschule 1963 auf den eigens für ihn maßgeschneiderten Lehrstuhl für Allgemeine Rhetorik berufen.

Aufklärung und Erziehung einer demokratischen Öffentlichkeit

Diese Position bot ihm die geeignete Plattform für seine vielseitigen Begabungen als Schriftsteller und Übersetzer, Literaturwissenschaftler und Kritiker und nicht zuletzt als engagierter Intellektueller, der sich nicht scheute, sich mit Wort und Schrift ins politische Geschehen der Bundesrepublik einzumischen.

Professoren der Altphilologie pflegen eher unbemerkt von der Öffentlichkeit im akademischen Elfenbeinturm ihrem Spezialgebiet nachzugehen. Nicht so Walter Jens. Er verstand sich als Homme de Lettres im umfassenden Sinn des Wortes, der nicht nur als Philologe über Literatur reden, sondern sie als Autor selbst verfassen wollte. 1947 debütierte er mit der Erzählung „Das weiße Taschentuch“, 1950 erschien der Roman „Nein – Die Welt der Angeklagten“, eine Parabel im Stil Franz Kafkas, in der er die Erfahrung des totalitären Systems des Nationalsozialismus zu verarbeiten suchte. Der junge Romancier wurde alsbald in die Gruppe 47 aufgenommen und galt fortan als einer der Hoffnungsträger der deutschen Nachkriegsliteratur.

Auch wenn diesen Debütwerken in den fünfziger Jahren weitere Romane und Erzählungen und bald auch Hör- und Fernsehspiele folgten, in denen sich der Autor der Breitenwirkung der neuen Massenmedien bediente, so huldigte Jens dabei nie dem Prinzip des L’art pour l’art. Sein Ziel war letztlich kein ästhetisches, sondern ein moralisch-politisches: nämlich Aufklärung und Erziehung einer demokratischen Öffentlichkeit. Der Protestant Jens bekannte sich ausdrücklich zu jenem Strang der deutschen Tradition, der Literatur und Theater als moralische Anstalten begriff und deshalb frivolen ästhetischen Spielereien ablehnend gegenüberstand. Er war der Settembrini der Bundesrepublik, die Figur des humanistischen Zivilisationsliteraten aus Thomas Manns „Zauberberg“ war sein erklärtes Vorbild. Die großen Autoren des bürgerlichen Humanismus von Lessing über Fontane bis zu Heinrich und Thomas Mann waren dabei seine Vorbilder, Émile Zolas „J’accuse“ in der Dreyfus-Affäre stellte ihm das rhetorische Modell zur Verfügung, die Brecht’schen Lehrstücke lieferten die passende literarische Form.

Jens beließ es nicht bei bloßer Rhetorik

Bei diesem vorgegebenen Ziel der „Manipulation zum Guten“ war die Wahl des jeweiligen Genres letztlich zweitrangig, so dass Jens seit den sechziger Jahren seinen Schwerpunkt problemlos von der Belletristik zu den Gattungen des Essays und der republikanischen Rede verlagern konnte. Hier kam ihm auch der Zeitgeist zu Hilfe, denn die Reform- und Aufbruchsstimmung jener Jahre, die schließlich in der Kanzlerschaft Willy Brandts ihren Ausdruck und Höhepunkt fand, verhalf auch Jens zum Zenit seiner Karriere. Jetzt konnte er sich im Einklang mit der dominierenden Stimmungslage einer bildungsbürgerlich-linksliberalen Öffentlichkeit fühlen und zu rhetorischer Hochform auflaufen.

In seinem Engagement für die Friedensbewegung der 1980er Jahre beließ es Jens freilich nicht bei der bloßen Rhetorik. Der bekennende protestantische Christ und Pazifist nahm 1984 zusammen mit seiner Frau Inge an der Sitzblockade des amerikanischen Raketendepots in Mutlangen teil, während des Golfkriegs 1991 versteckte er zwei desertierte US-Soldaten in seinem Tübinger Haus.

Für jeden, der in den siebziger Jahren in Tübingen studiert hat, war das Hochamt Pflicht, das Jens am Mittwochabend im Auditorium maximum der Universität zelebrierte. Egal, ob das Thema „Lessing, der Aufklärer“ oder „Thomas Mann, der letzte Bürger“ lautete – stets konnte man sich auf ein rhetorisches Feuerwerk gefasst machen, das mit einem an der römischen Redekunst geschulten Satzbau brillierte. Der Saal war überfüllt, die Vorlesung war ein Event, an dem man teilgenommen haben musste, wenn man in der Kneipe mitreden wollte. Den wenigsten dürfte damals aufgefallen sein, dass sich die Jens’schen Rede- und Denkfiguren allmählich wiederholten, dass das immergleiche Repertoire Anwendung auf die unterschiedlichsten Gegenstände fand: Fußball und Fernsehkritik, Raketennachrüstung und Universitätsjubiläum verwandelten sich dank der Redekunst in Schmuckstücke, in denen der Glanz der Sprache nicht selten die Widerborstigkeit des Themas zum Verschwinden brachte.

Jens als ideale Vaterfigur

Aber das bekümmerte uns damals nicht. Denn das Einverständnis zwischen dem Redner und seinen Zuhörern beruhte auf einer einmaligen historischen Konstellation, die erklären kann, warum Jens zum Repräsentanten einer ganzen Epoche wurde. Es war die Begegnung zwischen der Generation derjenigen, die wie Jens als junge Menschen Diktatur und Krieg erlebt hatten und daraus den moralischen Appell „Nie wieder!“ ableiteten, und der Generation der Nachgeborenen, die genau dieses Ritual von Schuldeingeständnis, Reue und Umkehr bei ihren eigenen Vätern vermissten. Jens war die ideale Vaterfigur, weil er das artikulierte, was wir zu Hause von unseren, über ihre Vergangenheit schweigenden Vätern nicht zu hören bekamen. Deswegen liebten wir ihn.

Es war dann freilich absehbar, dass eine nachfolgende Generation, die nicht mehr mit diesem Vater-Sohn-Konflikt geschlagen war, dem Jens’schen Rhetorikzauber nur noch wenig abgewinnen konnte. Die Neunundachtziger zuckten über sein aufklärerisches Pathos mit den Schultern oder lästerten über den Wanderprediger der Demokratie, der nicht begriff, was die postmoderne Stunde geschlagen hatte. Die Abneigung beruhte übrigens auf Gegenseitigkeit, wie Jens’ bissige Bemerkungen über die „jungen Rechten“ verrieten, die er seit den neunziger Jahren im Feuilleton der FAZ auszumachen meinte. Ansonsten aber tat er das einzig Richtige: Er nahm das Privileg des Alters in Anspruch, nicht vor jedem Lüftchen des Zeitgeists in die Knie gehen zu müssen, ignorierte die postmoderne Spaßgesellschaft und widmete sich seinen literarischen Arbeiten – etwa der Neuübersetzung der vier Evangelien für den Stuttgarter Radius Verlag, die noch einmal sein pazifistisches, jeder pietistischen Innerlichkeit abholdes Verständnis des Christentums zum Ausdruck bringen sollte, oder der gemeinsam mit seiner Frau Inge verfassten Biografie von Katia Mann.

Demenzerkrankung begann vor zehn Jahren

Nach seiner Emeritierung als Professor 1988 war Jens von 1989 bis 1997 Präsident der Berliner Akademie der Künste, dann wurde es stiller um den Vielgeehrten. 2003 machten sich bei ihm erste Anzeichen einer Demenzerkrankung bemerkbar, die sich allmählich so weit verschlimmerte, dass er nicht mehr reden, nicht mehr selbstständig am Leben teilnehmen konnte. Die Familie engagierte eine Pflegerin, die rund um die Uhr für ihn sorgte. 2008 veröffentlichte Jens’ Sohn Tilman in der FAZ einen Artikel, in dem er über die Krankheit seines Vaters berichtete. Tilman Jens’ Enthüllungen und sein ein Jahr später erschienenes Buch zum selben Thema wurden von Freunden seines Vaters als diffamierend kritisiert, aber sie haben dazu geführt, dass in der Gesellschaft inzwischen offener über Altersdemenz gesprochen wird. Bei seiner Frau Inge hat die Erkrankung ihres Mannes bewirkt, dass sie ihre ursprünglich positive Haltung gegenüber der aktiven Sterbehilfe revidiert hat. Sie habe nicht das Gefühl, so sagte sie in einem Interview, „dass mein Mann im Moment lebensmüde ist. Was lebt, will leben. Und er will ganz offensichtlich noch leben . . . Er fällt aus der Realität, wie wir sie kennen, heraus. Aber ich habe den Eindruck, dass er in etwas hineinfällt, das ihm keinen Kummer bereitet.“

Weil die Einheit der klassischen bürgerlichen Öffentlichkeit sich im Zeitalter des Internets aufgelöst hat in lauter Subkulturen mit eigenen Codes und Referenzsystemen, ist die Figur des republikanischen Redners heute eine aussterbende Spezies. Walter Jens war einer ihrer letzten Repräsentanten.