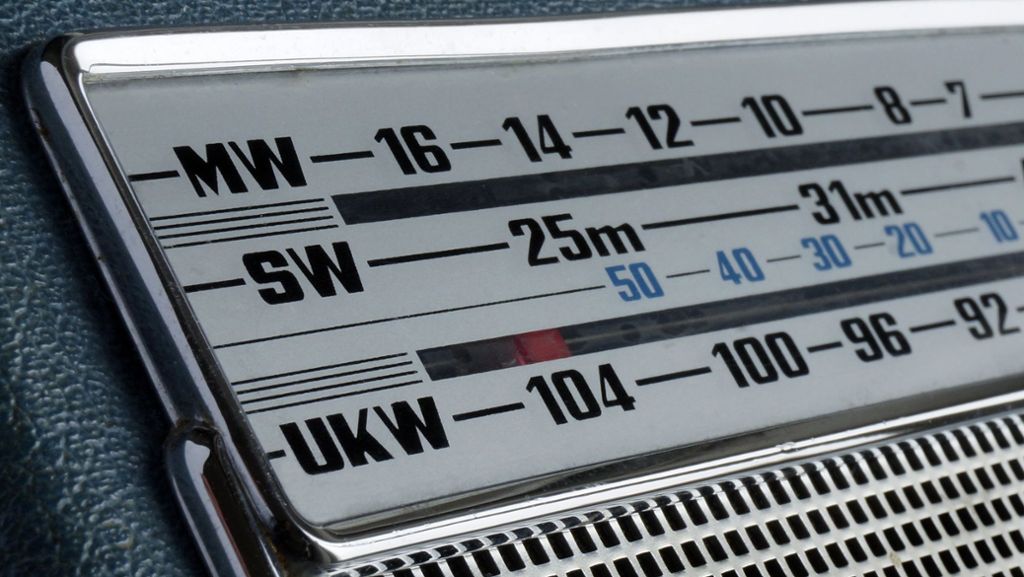

Vor 70 Jahren nahm in München-Freimann der erste deutsche UKW-Sender seinen Betrieb auf. Die Technik revolutionierte damals die Radiolandschaft, galt als „Welle der Freude“. Doch ihre Zukunft ist ungewiss.

München - Gesendet wurde zunächst aus einer Baracke, aber daraus entwickelte sich eine Erfolgsgeschichte für das Radio in Deutschland. 1949 startete auf dem Gelände des Bayerischen Rundfunks in München-Freimann der erste deutsche UKW-Sender. „In Freimann wurde der erste UKW-FM-Sender der US-Zone am 28. Februar um 16.30 Uhr in Betrieb genommen. Der Sender arbeitet auf 90,1 Mhz.“, schrieb der Bayerische Rundfunk (BR) in seinem Wochen-Sendebericht.

„UKW war zu Beginn eher eine Notlösung“, sagt Helwin Lesch, Leiter der BR-Hauptabteilung Verbreitung und Controlling. „Aber die Technik setzte sich durch, weil sie störungssicherer und die Bandbreite größer war. Darum konnte es mehr Programme geben. Wir hätten nicht diese Vielfalt gehabt, wenn wir weiterhin auf Mittel- oder Langwelle gesendet hätten.“

Digitalradio auf dem Vormarsch

Heute sind alle verfügbaren Frequenzen mit hunderten Radioprogrammen belegt. Zwischen 250 und 350 sind es nach Leschs Angaben bundesweit. Doch die Ultrakurzwelle in Deutschland hat wohl ein absehbares Ende. Als Zeitraum für den Ausstieg rechnen Fachleute mit 2025 bis 2028.

Ein Grund dafür: Das Digitalradio ist auf dem Vormarsch. Rund 12,7 Millionen Menschen in Deutschland verfügen über einen Zugang zu DAB+, wie aus dem Digitalisierungsbericht der Medienanstalten vom September 2018 hervorgeht. Das sind 1,8 Millionen mehr als in 2017. „Die Zukunft des Radios ist digital“, sagte der Intendant des Deutschlandradios, Stefan Raue, damals.

Weniger junge Hörer

Ein Digitalradio passt in mancher Hinsicht besser zur medialen Lebenswelt von heute. „Heute sind die Menschen in ihrem Musikgeschmack deutlich selektiver“, sagt Lesch. „Ein Radioprogramm, das verschiedenste Musikgenres verbunden hat, hat heute nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit wie früher.“

So ähnlich sieht das auch der Journalistik-Professor Klaus Meier von der Katholischen Universität (KU) Eichstätt-Ingolstadt: „Die Nutzung der linearen Hörfunkprogramme hat gerade bei jungen Leuten abgenommen“, sagt er. Vor 20 Jahren hätten noch 80 Prozent der 14- bis 29-Jährigen Radio gehört. Heute seien es noch rund zwei Drittel. „Das heißt nicht, dass junge Menschen überhaupt kein Radio hören. Zwei Drittel sind immer noch zwei Drittel. Aber sie finden eher über digitale Kanäle zum Live-Radio.“

Alexa spielt mit

Inzwischen spielten da auch vernetzte Lautsprecher eine Rolle, die mit Siri, Alexa oder dem Google Assistent laufen. Meier glaubt, dass Radiosender künftig noch mehr auf Kooperationen mit den Anbietern setzen müssen - ebenso wie mit Automobilherstellern. „Nach wie vor hören viele Menschen im Auto Radio.“

Für die öffentlich-rechtlichen Sender ist die veränderte Mediennutzung nur ein Grund dafür, sich langsam aber sicher von der Ultrakurzwelle zu verabschieden und in eine digitale Zukunft aufzubrechen. Dazu kommt, dass DAB-Sender mit einem Hundertstel der Energie von UKW-Sendern auskämen. „Weniger Energieverbrauch, mehr Vielfalt“, betont Lesch.

Größere Konkurrenz

Nach Angaben der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) kann heute jeder Hörer in Deutschland im Schnitt rund 20 Programme über UKW empfangen. Beim Digitalradio wären es rund 100. Die größere Konkurrenz ist wohl ein Grund dafür, dass einige Sender, die jetzt einen Platz im limitierten UKW-Bereich haben, der Sache eher kritisch gegenüber stehen und am UKW-Empfang festhalten wollen.